大邦|識別基準:"原則として、死因の構成に因果関係がないこと"

"原因因子と結果との間には、本質的、必要的、規則的な関連性はない。 死因の構成に因果因子は原則的に関与せず、因果因子の使用を拡大し、その結果、罰則が強化されないよう、判定プロセスにおいてより注意する必要がある "と述べています。 --陳清・主任法医学者(公安部「法医学における死因分類とその識別に関するガイド」GA/T 1968-2021主席参加者)、張建華・法医学研究所法医学識別重点実験室主任法医学者

公安部と法務省は2021年に法医学標準「法医学における死因分類とその同定指針」と「人身傷害と疾病の因果関係判定指針」を導入し、因果関係の問題を解決したため、正確な有罪判決や量刑、争いを止めることができる。

一、「行為は因果関係だけで、事件は事故」:武威は地面に倒れて死に、呂布梁の喧嘩死は不義がある。

呉魏成Aは、 "起訴状 "は、意図的な傷害の犯罪で彼を起訴: "被告成Aは彼の眼鏡が李牧の背中にヒットしたときに李牧を思いとどまるために、2その後口頭でお互いを罵倒、李牧の足で成Aが蹴った後、モップを拾うチェイスの過程で李牧成Aバックヒット、成Aが李牧頬ヒットでロール紙保持になった、と李牧は地面に落ちた後、二はその後だった。 その後、2人は説得され、その場を去った。 李は病院で絡み続けた後、中庭で椅子に座り、同じ日に李が勝手に椅子から落ち、右頬が地面につき、その後、死亡を救出するために病院へ送られました。 公安部物的証拠識別センターの死因識別、識別意見によって: '死亡した李は、病的な脳出血の死、外傷、感情の興奮や脳出血の他のトリガー要因と一致する。ケース2021は、故意の傷害の有罪チェンを宣告し、後に逆転し、再審のために再送された。

LvliangレンBは、意図的な傷害の罪で起訴された "起訴": "引数の両側をバックアップするために、運転手王Moumouの父王Moumou説得は喧嘩に参加するために失敗したとき、王Moumouが撮影後に手のドアを引っ張ってレンBになります、王MoumouにレンBは押し、ドアが開いた後に車のドアを投げ、ドアの外に立って王Moumouの体に触れ、すぐに車のドアの外に出てきただろう 再び王茂の体に触れ、王茂の運転を阻止するために主運転席に座り、その過程で王茂父子二人が激しく口論し、王茂は体の不調のために、地面に落ちた後、ロールアップドアの側に傾いて支持弱く、その後病院に送られ、救助されて死亡しました。 死因は法大裁判所科学技術鑑定研究所が特定し、鑑定意見は、1、被鑑定人王茂は、リウマチ性心臓病の僧帽弁置換術後のリウマチ性心臓病の急性発作による急性心不全で死亡する資格がある 2、王茂が生前に他人と口論した事件は、リウマチ性心臓病の急性発作の促進要因になる"。 この事件は2022年に「被告の行為は被害者である王母が心臓発作で死亡したことの促進要因であるため、被告任茂はその責任に応じて14万8844元を賠償した」と認定され、挑発と迷惑行為で任Bを有罪としたが、後にこれも取り消されて再審に回された。

程Aと任Bは、ともに事件は事故であると考え、不満を訴えている。 程Aは「その行為によって、李さんに体の表面や骨折、臓器の損傷はなかった」と指摘し、任Bは「最初から最後まで、任雲山は故人に『あなたの息子も理性的でなければならない』と言っただけで、二人の間に直接的な口論はなかった」と、罪状が虚偽であることを指摘している。 二人の間に直接的な口論はなかった。"

二、有罪か無罪か、あれかこれか? 長年の論争

司法実務においては、軽微な暴力で死亡に至った事例が数多く存在する。 これらの事件の主な共通点は、日常生活における些細なことが原因となっているものが多いこと、加害者が用いた暴力の客観的側面は、抑制的または軽微なものが多く、殴られた他人の身体に直接重大な損傷を与えることはないこと、死亡という結果の多くは原因が複雑であったり、ややエピソード的であることである。

有罪判決と量刑については、故意の傷害(死因)、過失による死因、事故による事件という3つの見解があり、有罪判決が多数を占めている;有罪判決の場合の量刑は一般に減刑されている。

しかし、このうち、軽微な暴力、あるいは、故人自身の非行や重病に誘発され、あるいは付随的な外部介在要因によって引き起こされた非暴力の「喧嘩死」については、まず死因を明らかにした上で、「刑法上の意味での因果関係」があるかどうかをさらに正確に判断する必要があります "死因が犯罪か事故か "という論争の焦点になる。

死因判定については、実務上、司法鑑定によって行われる。

第三に、公安省の死因究明、法務省の「傷病原因」究明

しかし、死因や傷害の原因に関する国の識別基準は長い間なく、過去に関連する基準は、GA/T 147法医学死後検査技術の一般原則、GA/T 148法医学病理標本の抽出、固定、回収および保存のための基準、GA/T 150法医学機械的窒息死後検査のための基準、GA/T 151法医学新生児の死後検査のための基準だけだった。 GA/T 167 毒殺死体の検査に関する法医学仕様書 GA/T 168 機械的損傷の死体の検査に関する法医学仕様書 GA/T 170 突然死の死体の検査に関する法医学仕様書 GA/T 1662 法廷科学における珪素の検査に関する技術仕様書 マイクロ波消化-真空ろ過-顕微鏡法 それぞれ前年度まで導入されていない。

2021年10月14日公安部発行、2022年5月1日以降実施:法医学における死因の分類及び同定に適用するガイドライン(GA/T 1968-2021)(以下「公安部2021年死因基準」といいます。

(法務省が2021年11月17日に公布し、同日から施行されている「法務省2021年ガイドライン」(以下、法務省2021年ガイドライン)は、法医学における人身事故と自身の疾病または前傷と結果の因果関係および因果性の程度の判定に適用されます。 法務省2021年ガイドラインは、法医学における人身事故と自身の病気や前傷とその結果との因果関係や様々な要因間の因果力の判定に適用されます。

この2つの認定基準が導入された背景には、法医学認定とその管理が混沌としている現実を効果的に管理するため、2015年に全国人民代表大会(NPC)常務委員会が「法医学認定管理に関する決定」(以下、NPC2015決定)を改正し、司法行政部門(すなわち、省司法部門/ビューロー)が統一して登録・管理すべき法医学認定業務として、以下を明記することがある。 "四大鑑定 "とは、①法医学的鑑定、②物証鑑定、③音声・映像データ鑑定、④環境被害に関する司法鑑定である。

実務上、一部の法曹関係者は、「司法行政部門の登録・管理に該当しない『四大鑑定』は、鑑定意見ではない」と誤解している。

しかし、NPC2015年決定によれば、「2、前項に規定する事項に関する専門家及び鑑定機関の管理について、法律に別段の定めがある場合、その規定を適用する。 7、捜査機関が捜査の必要性に応じて設立した鑑定機関は、社会からの委託を受け、司法鑑定業務に従事してはならない。 人民法院および司法行政部門は、鑑定機関を設置してはならない。" そのため、公安部「公安機関識別規則」(公同志[2017]第6号)"第5条 公安機関の識別業務、それは国家司法鑑定業務の重要な部分である。 公安機関の鑑定機関及びその鑑定人が法律に基づいて発行した鑑定書は、刑事司法活動及び行政法執行活動、並びに事件、事故、自然災害等の調査及び処理に適用できる。"

つまり、2つの鑑定基準の適用範囲によれば、死因の鑑定は公安省の鑑定基準にしか適用できず、法務省の鑑定基準には適用できない。

法務省の「法医学的鑑識実務の分類に関する規則」(告示[2020]第3号)によれば、法医学的鑑識は司法行政部門が管轄する鑑識機関が行うことができ、扱う専門事項は法医学的病理鑑識(死因特定、死亡形態判定、死亡時刻推論、負傷時刻推定、原因物質推定、負傷機構分析、医療損害特定を含む)に分けられる。 および死因に関連するその他の法医学病理学)、法医学臨床鑑定、法医学精神鑑定、法医学物的証拠鑑定、法医学毒物鑑定など。

同時に、部門間の基準は相互運用可能であり、すなわち司法行政管轄の法医学機関は死因鑑定を行う際に公安省2021年死因鑑定基準を参照することができる。

標準」の意味、開発、実施に関する詳細は、中華人民共和国標準化法に記載されています。

四、「死因」対「二次的死因」、厳密に区別する必要がある

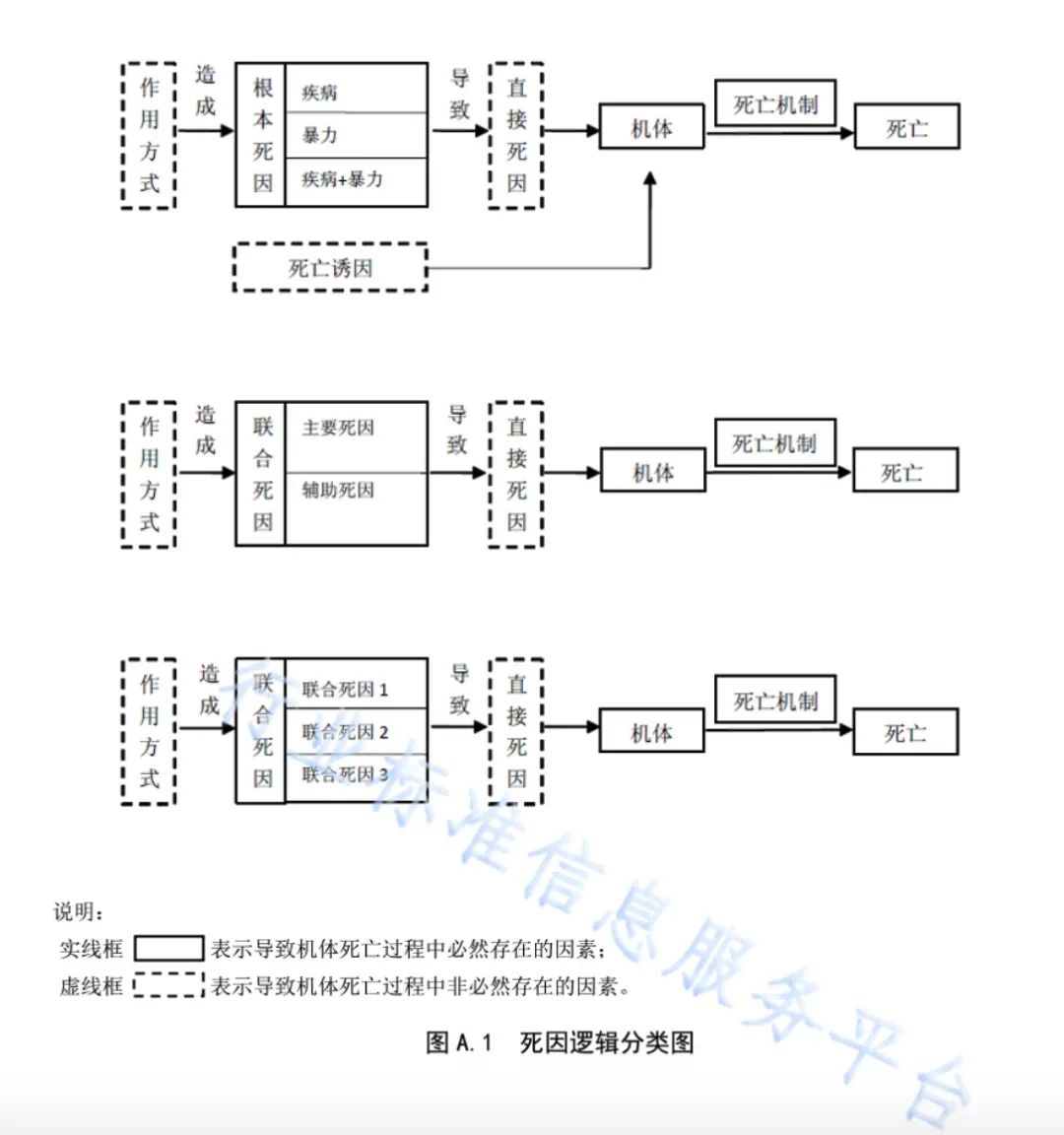

公安部2021年死因基準によると、病気や暴力などによる死亡の過程で、死因は、作用段階、関与の程度、作用機序の観点から要因間の論理関係を分析し、基礎死因、直接死因、補助死因、共同死因、因果死因に分類される。 死因の論理的分類は、付録A、下図で確認できる。

注意すべきは、死因と付随的死因は同じではないことである。 付随的死因とは、根本的な死因以外の自然疾患や傷害で、それ自体は致命的ではないが、死の過程で付随的な役割を果たすものである。 死因とは、死亡の原因となる既存の基礎的な身体状態の急性発症または急速な悪化を誘発する要因であり、様々な精神的・感情的要因、過労、喫煙、外傷、大量のアルコール摂取、性交渉、過度の満腹、飢餓、寒冷、医療穿刺や器具使用等を含む。

法医病理学的死因鑑定の実務では、死因と二次的死因が容易に区別できない状況に遭遇することがよくある」と、本規格の主査は強調した。 一般に、死因となるものは、身体の生理機能に軽微な影響を与える一過性の身体的・精神的刺激であり、傷害の程度だけでいえば、軽傷の範疇にとどまるものとすべきである。 一方、付随的な死因は、傷害を受けた者の生理的機能や精神的苦痛に対する影響がより重く、死ぬまで継続すべき障害の程度を有するものである。"

画像提供:業界標準情報サービス

また、「因果関係」という言葉は「間接原因」と同じではないことに注意が必要です。 公安省の2021年死因基準には「間接原因」という用語がないのに対し、法務省の2021年ガイドラインには「間接原因」という用語があり、この2つの基準は、死亡、損害、疾病という異なる領域を対象としているためです。

V. "原則として死因の構成に関与しない死因"

本基準の起草者は、「原因因子と結果との間に本質的、必要かつ規則的な関連性がないこと」を強調している。 法医学鑑定では、軽微な外傷の後に数時間から数日後に死亡することが多く、外傷発生から死亡までの過程や状況が専門家には分からないため、死亡前の軽微な外傷や口論を原因因子と一方的に断定することは不可能である。 司法書士や弁護士の中には、因果関係と原因を混同する人がよくいるが、誤解を避けるために、法医病理医は、死亡過程が不明確な場合、鑑定において因果関係を一方的に恣意的に判断してはならない。 死因の構成に因果関係は原則として関与せず、因果関係を利用することで拡大解釈し、結果的に刑罰を重くすることがないよう、判定過程ではより慎重を期すべきであろう。"

イノセンス:死因究明は刑法上の因果関係にも該当しない

刑法では、「原因物質と結果との間に本質的、必要的、規則的な関連性がない」「死亡原因物質が死因の構成に関与していない」ことが事実上の因果関係として認められるので、つまり、さらに、「ない」ことを示すものでもある。 刑事法における因果関係」について。

刑法上の因果関係については、学術的な用語や理解が異なっており、議論は非常に難しく複雑です。 しかし、一言で言えば、刑法上の因果関係における原因は、死亡という結果をもたらす危険な行為である。 死因となる行為は、死因の構成に関与しないので、必要的因果関係はない。 また、『法学研究』誌の論文「因果関係比較法則の刑法理論的構築」の最新号にも同様の記述があり、「死亡結果に関しては、死亡結果の基礎と死亡結果の顕在化とは区別されるべきで、『死亡原因』による被害の程度が死亡結果を引き起こすのに十分である場合とは、ただ一つ は、その行為に大きな因果関係があることを肯定する。"

刑事司法において、「原則として」という理解は、無罪推定の原則から、有罪立証の基準である「合理的疑いを超える」ことを指すのが適切であり、被告人に有利な疑いは、「証拠不十分」と考えるべきであり 推定無罪、疑わしきは被告人の利益にという原則に照らせば、「証拠不十分」として不起訴、あるいは犯罪を構成しないとの判断が下されるはずです。

検索してみると、このような事件は不起訴、不起訴、無罪判決、民事の不法行為紛争と認定されるケースも多発しています。 代表的な事例としては、黄慕慕の故意傷害・過失致死事件で判決82号(2012年)を言い渡した四川省瀘州市那西区人民法院、楊万順の故意傷害・過失致死事件で判決167号(2014年)を言い渡した甘粛省青陽市中級人民法院があります。 両事件は、被害者と被告人の間で引っ張り合いや喧嘩などの行為を行い、その後、被害者を心臓病などで死亡させたもので、前者は一審で無罪、後者は二審で無罪の再判決が下されました。 甘粛省の楊万順の事件では、楊が鉄製の巻き尺を使うなどの暴行を受けたことが判明したが、被害者の死亡は「故意または過失によるものではなく、予見できない理由によるもの」であるため、犯罪には当たらないとされた。 また、全国で同様の軽微な暴力で被害者が死亡した場合、死亡した時点で思考の惰性に従って刑事手続きを開始し、刑法の意味で落ち度のない加害者を刑事処分するのではなく、民事の不法行為紛争で解決できることが、多くの民事事件で証明されています。

また、蘇州の呉偉康の事件で、何志遠弁護士が無罪を言い渡したが、不起訴の意見:「裁判所は、本件の証拠には鑑定意見の結論が二つあり、他の機関が鑑定に同意したとは考えられず、第二鑑定意見は医療過誤を明確にできず、陳XX自身の状態が因果関係の割合に重なる要因で、呉XXの過失を排除できない 上記の要因で因果関係の可能性を遮断する行為は、証拠が不十分な場合、起訴の条件を満たさない。 呉偉康は起訴されないことが決定された。"

"死因の因果関係は死因の構成に関与しない"、"刑法上の因果関係も構成しない "というのは、この記事だけの結論ではなく、公安部の「法医死因の分類とその同定に関するガイドライン(GA/T 1968-2021)」の事実と妥当な解釈である。 これは本稿の結論にとどまらず、公安省の「法医学的死因の分類とその同定に関するガイドライン」(GA/T 1968-2021)を事実上、合理的かつ法的に解釈している。

最後に、この識別基準の導入により、公安の不起訴の立場、検察の不起訴の決意、裁判官の無罪判決の決意が強化され、このような事件の正確な裁きに大きな変化がもたらされ、論争が回避されるものと考えられる。

注:

1.本基準の主な起草者である権威ある法医学専門家は、公的な論文で上記の見解を表明しているが、司法学界ではこのような明確な見解は見あたらない。 法学者の方々は、これを交換し議論することを歓迎します。また、因果関係が存在する死傷事件の当事者や代理人の方々も、huangjiade@debund.com までご連絡ください。

2.法務省の「人身傷害・疾病の因果関係の判断のためのガイドライン」(SF/T 0095-2021)では、「関与の程度」、すなわち人身傷害の既存の結果における原因力の程度または大きさを特定し、次の6段階に分類することができることを明記していますので、ご注意ください。 完全因果関係 96%~100%(推奨100%)、一次的因果関係56%~95%(推奨75%)、均等的因果関係45%~55%(推奨50%)、二次的因果関係16%~44%(推奨30%)、微罪5%~15%(推奨10%)、因果関係なし0%~4%(推奨0%)です。

3.侮辱罪、故意傷害罪(軽傷・重傷に至る)等に該当するかどうかは問題ではなく、事案の具体的な状況に照らして判断することができる。

4.事件関係者の氏名は仮名である。

参考にしてください。

公安省GA基準:「法医学死因分類とその同定ガイドライン」GA/T 1968-2021

法務省SF基準:個人的損害・疾病の原因究明の手引き(SF/T 0095-2021)

Chen,Q.、Zhang,J.:「法医病理学における死因分類の探求と死因分析」、『法医学雑誌』2022年4月号、38巻2号、280-283頁。

黄祥慶「未成年暴力致死事件の認定に関する研究」『法の応用』第3巻第3号、2016年、66-72頁。

軽微な暴力による異状死事件の認定方法」『人民法院新聞』2011年9月22日、007頁。

異常身体者の死亡をもたらす軽微な暴力の責任判定方法」『検察日報』2019年4月26日、003頁。

刑事裁判資料第1079号「杜牧の過失により死亡させた事件」。 同事件では、"陳は高血圧と冠状動脈硬化性心疾患を有しており、紛争後の感情的興奮と頭部・顔面(鼻根部)への外力により、身体がストレスに反応し、病的心停止の死に寄与したことが確認された"。

張明海:刑法(上)、法律出版社、第6版、2021 年、307 頁。

江泰柯「因果力の比較法則の刑法理論構築」『法学研究』2023年1号。

沪公网安备 31010602001694号

沪公网安备 31010602001694号