アプリ「第一弾」の責任者が逮捕されたことを基に、情報ネットワーク犯罪活動の幇助罪を読み解く

上海市の静安区検察庁は、アプリ「第一弾」を利用して、著作権侵害の映像を投稿した容疑者22人の逮捕を許可した。その内、16人は著作権侵害の疑いで、6人は著作権侵害及び情報ネットワーク犯罪活動を幇助した疑いで、逮捕された。

取り調べによると、上海斯乾ネットワーク科技有限会社(以下、「斯乾社」)は、2019年より、著作権者の許諾を得ずに、アプリ「第一弾」のプラットフォームに、米国、日本、韓国等の映画作品を大量にアップロードし、会員料や広告料を請求したという。法廷審査に基づくと、斯乾社はアプリ「第一弾」に、著作権侵害のコンテンツを2万件余り投稿し、会員費992万余元、広告費2426万余元を受け取り、合計3418万余元の不当利益を得た。

アプリ「第一弾」の関係者が著作権者の許諾を得ずに、無断で関連映像をアップロードし、著作権侵害の疑いで逮捕されたことは納得できるだろうが、逮捕された22人の内6人が同時に「情報ネットワーク犯罪活働の幇助罪」を問われた。情報ネットワーク犯罪活動の幇助罪は多くの読者にとって、初めて聞く罪名であろう。

情報ネットワーク犯罪活動の幇助罪とは

情報ネットワーク犯罪活動の幇助罪は、2015年11月1日より施行された「中国刑法改正案(九)」で、新たに追加された罪名である。中国「刑法」第287条第2項は、「他人が情報ネットワークを利用して犯罪を実行することを明らかに知りながら、インターネット接続、サーバーホスティング、ネットストレージ、通信伝送等の技術面のサーポト又は広告宣伝、支払決済等のサーポトを提供する行為であって、情状が重い犯罪行為を指す」と定めている。

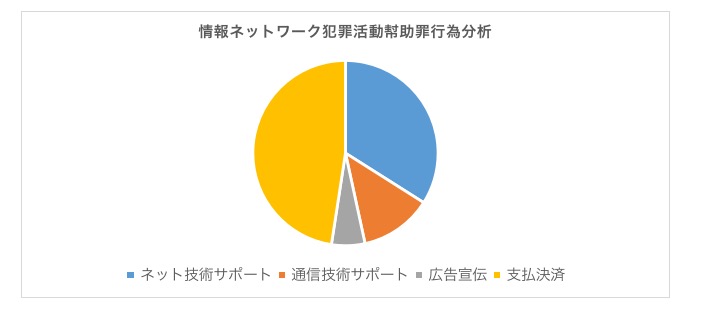

犯罪類別の視点から見れば、情報ネットワーク犯罪活動の幇助罪は、他人が、情報ネットワークを利用し、犯罪を実行する事実を明らかに知りながら、ネット技術、広告宣伝、支払決済等のサポートを提供し、情状が重い犯罪行為を指している。筆者らは、2019年から2020年までに発生した情報ネットワーク犯罪活動幇助罪に関わる事件、計103件について、分析した。主には、被幇助者のために、ネット技術、通信伝送技術、広告宣伝、支払決済等の幇助行為をいう。詳細は下記の通りである。

一つ目は、ネット技術面のサポートである。計35件あり、34%を占めている。主に、サーバーのホスティング管理、プラットフォーム構築、データアクセス、サーバーレンタル、ソフトウェアの運営維持、アカウントの位置修正等のサービスを提供する。

2つ目は、通信伝送技術面のサポートである。計13件あり、13%を占めている。主に、テレホンカード、微信アカウントの販売、詐欺メーセッジの代理送信等の行為である。

3つ目は、広告宣伝面のサポートである。計6件あり、6%を占めている。主に、広告プロモーション、サイトリンクの等のサービスを提供している。

4つ目は、支払決済面のサポートである。計49件あり、48%を占めている。主に、個人の微信、支払宝、クレジットカード等を使って、犯罪活動のために、資金決済サービス等を提供する行為である。

情報ネットワーク犯罪活動の幇助罪は、他人がその提供するネット技術サービスを利用して、犯罪を実行することを明らかに知っていることを共犯の主観的要件としている。2019年10月、最高裁、及び最高検は「情報ネットワークの不正利用、情報ネットワーク犯罪活動を幇助する等の刑事事件における法律適用若干問題に関する解釈」(「両高解釈」)を発布した。その中には、七つの事由が列挙されている。これらの事由に該当する際には、反対証拠がない限り、行為者が、他人が情報ネットワークを利用し、犯罪を実行したことを「明らかに知っていること」を認定できる:(一)監督管理部門の通知を受けた後に依然として関連行為を実施したこと。(二)通報された後、法定の管理義務を履行しないこと。(三)取引価格又は方式が著しく異常であること。(四)犯罪目的で作成されたプログラム、ツール又はその他の技術的支援を提供したこと。(五)隠蔽手段を通じて、インターネットに接続する又は通信暗号化、データ廃棄等の手段を頻繁に採用する、若しくは、偽りの身分を使って、監督又は調査を回避すること。(六)他人が監督又は調査を回避するために、技術面のサポートを提供したこと。(七)その他の行為者が明らかに知っていることを認定するに足る事由。

情報ネットワーク犯罪活動の幇助罪の認定基準として、「情状酌量する必要がある。「情状が重い」の認定について、两高解釈は、幇助範囲(3つ以上の対象を幇助した)、支払決済金額(二十万元以上)、広告等方式による資金提供額(五万元以上)、違法所得額(一万元以上)、犯罪の主観的悪意(2年以内に、情報ネットワークの不正利用、情報ネットワーク犯罪活動の幇助罪、コンピューター情報システムの安全危害に関する行政処罰を受けたにもかかわらず、また情報ネットワーク犯罪活動を幇助)、被幇助者の犯罪活動の実施状況(深刻な影響をもたらした)の6つの認定基準を明確に定めている。

最後に、情報ネットワーク犯罪活動の幇助罪は、被幇助者が犯罪を構成することを認定原則としているが、例外事由も定められている。「両高解釈」第13条は、「被幇助者が実施した犯罪行為を確認できるが、警察に出頭していない事件、未決着裁判又は刑事責任年齢に達していない等を理由に、法に基づき刑事責任を追及できない場合には、情報ネットワーク犯罪活動の幇助罪の認定に影響を及ぼさない」と規定している。従って、犯罪事実が確認された場合、被幇助者が、「警察に出頭していない事件、未決着裁判又は刑事責任年齢に達していない等を理由に、法に基づき、刑事責任を追及できない」に該当するとしても、幇助者の刑事責任追及に影響を及ぼさない。なお、「两高解釈」第12条は、もう一つの例外を規定している。すなわち、「客観的条件によって、被幇助者が犯罪の認定基準を満たしているかを確認できない」場合には、「関連金額が第13条第2項~第4項に定められている基準金額の5倍以上又は特に深刻な影響を生じた場合には、情報ネットワーク犯罪活動の幇助罪に適用し、刑事責任を問うことができる」。

情報ネットワーク犯罪活動の幇助罪の存在価値

情報ネットワーク犯罪は伝統的な犯罪と比べ、「影響範囲が広い」、「形式が多様化である」、「実体がない」といった特徴があることから、監督管理が困難となっている。情報ネットワーク犯罪活動の幇助罪の新設は、従来の刑事論理の基づくネット犯罪へ防止効果が十分でないことに対応するとしている。

例えば、従来の共同犯罪の理論は、幇助犯が正犯と共同の故意性があることを求めており、幇助者が少なくとも、幇助された者及びその実施した行為の性質、内容、結果等に対し、一定程度の認識を持つ必要があるとされている。然しながら、情報ネットワーク犯罪活動における共同犯罪は、通常、隠蔽性と明確な役割による情報制限性という特徴がある。犯罪活動の参加者は、自分の実行した行為のみを認識している可能性があり、共同故意を認定することは極めて困難である。

(2016)浙0604刑初1032号事件において、被告人の冷氏は淘宝網で、着信転送が可能となる電話番号を販売し、その販売した39個の電話番号によって、2015年11月から2016年4月まで、全国で電信詐欺事件が約100件発生し、詐欺額は約1800万元に達した。紹興市の上虞区裁判所は、「被告人の冷氏は、他人が情報ネットワークを利用して犯罪を行ったことを明らかに知りながら、ネットや通信等の技術サポートを提供ており、その情状が重いため、情報ネットワーク犯罪活動の幇助罪に該当する。但し、ほとんどの振込詐欺事件は、被害者による通報があったとしても、詐欺罪に認定されていないため、被告人の量刑について、情状酌量するが必要である」との意見を示した。

従来の共同犯罪理論に基づくと、被告人の冷氏が、購入者が電話番号を利用して不法行為を行う恐れがあることを知っているものの、その具体的な行為と生じる影響を知っているわけでないので、詐欺罪の共犯と認定することができない。然しながら、ネット社会の今では、このような行為は増える一方であり、社会的危害も大きいことから、規制を行わざるを得ないと言える。

情報ネットワーク犯罪活動幇助罪は特殊な背景下で設けられた罪名である。ネット空間の安全秩序を保護し、ネット犯罪の広がりを抑制する役割を果たしている一方で、一部の学者は今回のネット犯罪に対し、過激とも言える反応を示し、立法する際に、多角的な視点による検討が欠けていると指摘している。更に、ネット犯罪を抑制する効果を追求するために、司法機関は当該罪名を適用する際、適正な手続を履行することを重要視していないこともある。両高解釈における情報ネットワーク犯罪活動幇助罪に関する規定から見ても、かかる問題が存在することが分かる。

まず、両高解釈第11条は、情報ネットワーク犯罪活動幇助罪の認定要件「明らかに知っている」には、「知っていた」と「知り得るべき立場にある」を含むと定めている。司法機関が合理的な証拠を持って、行為者が「知り得るべき立場にある」と追及する場合、行為者は反証を提出する義務がある。反証を提出しなければ、客観的事実に基づき、主観的に「知っている」と推定することができる。中国の法律は、主観的要件と客観的要件が一致する原則を採用しており、客観的事実に基づき、犯罪容疑者の主観的な心理状態を推定することは間違っていない。然しながら、両高解釈における「明らかに知っている」ことに関する基準規定は、刑法の本罪に関する主観的要件を誤って解釈した恐れがある。

刑法第287条第2項は、情報ネットワーク犯罪活動幇助罪の主観的要件について、幇助者が「他人が情報ネットワークを利用して犯罪を実行した」ことを明らかに知っていると定めており、「他人が情報ネットワークを利用した犯罪を実行する可能性がある」ことを指していない。然しながら、両高解釈における「明らかに知っている」事由に関する規定、及び一部の事件において、裁判官が「明らかに知っている」か否かを判断する際に、後者の基準を採用している。例えば、両高解釈第11条第3項は、「隠蔽手段を通じてインターネットに接続する又は暗号化通信を採用する」等を、情報ネットワークを利用して犯罪を実行したことを認定する事由の一つとしている。隠蔽手段を通じてインターネットに接続する又は暗号化通信は、犯罪に利用される可能性があるが、セキュリティやプライバシー保護のために、合法的に利用される可能性もある。行為者が隠蔽手段を通じてインターネットに接続した又は暗号通信を利用したからといって、他人が情報ネットワークを利用して犯罪を実行したことを明らかに知っていると認定することは、適切ではないと考えられる。

実際のところ、一般的なネットサービスも、他人にネット犯罪のツールとして利用される可能性がある。ネット事業者は、詐欺師が自社の提供するネット接続サービスを利用して詐欺を実行する可能性があることを知っているが、詐欺犯罪を防止するために、ネット事業者にすべての接続サービスを停止させることは不可能である。このようなネットサービスを提供することが情報ネットワーク犯罪活動幇助罪に該当するとは認定できない。従って、筆者は、情報ネットワーク犯罪活動幇助罪における「明らかに知っている」の要件を「知っている可能性がある」に拡大解釈することは適切ではなく、共同犯罪における認識基準を満たすことを要求ないとしても、行為者が被幇助者の犯行について、具体的に認識していることを要求する必要があると考えている。

第二に、一部の学者は、情報ネットワーク犯罪活動の幇助罪は立法上の共犯行為の正犯化であり、情報ネットワーク犯罪活動の幇助行為を量刑する際に、単独で評価すべきであり、ネット犯罪行為の従犯として評価すべきではないと主張している。然しながら、刑法改正案(九)と両高解釈第13条の規定から見ると、刑法は情報犯罪活動幇助罪の従属性を全て、剝離していない。幇助者の罪名を認定する際には、被幇助者の犯罪行為を確認できることを原則としている。

両高解釈第12条は、「客観的な条件制限により、被幇助者が犯罪の認定基準を満たしか否かを確認することができない」という例外事由について、関連金額が入罪基準に達した又は深刻な影響をもたらした場合には、幇助者の刑事責任を問うことができる」と定めている。この規定は明らかに、罪刑法定と無罪推定の原則に違反している。

また、当該規定の表現が非常に曖昧であり、実務で濫用される可能性がある。例えば、「客観的な条件制限」について、明確に定めていない。両高解釈全体から見れば、第十三条における「被幇助者が警察に出頭していない」「未決着裁判」を「客観的な条件制限」から排除することができる。既に、第十三条で明確に規定されているため、第十二条の「客観的な条件制限」に組み入れる必要がない。

然しながら、前述の2つの事由を除けば、他にどのような「客観的な条件の制約」があろうか?現在のところ、両高解釈第十二条の例外規定を引用して、幇助者が有罪であると認定した唯一の事件である「(2019)桂0126刑初535号」において、裁判所は「客観的な条件制限」について、如何なる説明も行っていない。同事件において、被告人の蒙氏は虚偽の身分証明書を使って、テレホンカードを購入し、転売して利益を得た。裁判所は、「蒙氏が意図的に監視を回避し、取引価格及び方式が明らかに異常であり、当地政府がテレコム・ネット詐欺犯罪に対し、厳しく取り締まっている事情と被告の認知能力を考慮し、被幇助者が犯罪の認定基準を満たしていなくても、他人が情報ネットワークを利用して犯罪を実行したことを知っている筈にもかかわらず、幇助を提供したと認定できる」との見解を示した。

情報ネットワーク犯罪活動の幇助罪は、他人の犯罪活動を幇助する行為を処罰するためのもので、他人が既に罪を犯したことが幇助行為を懲罰する前提条件である。桂(2019)0126刑初535号事件において、司法機関は「容疑者が、何者にテレホンカードを転売したか、テレホンカードが犯罪活動に使われたのか」を調査しておらず、客観的な条件制限についても、説明を行っていない。被幇助者(蒙氏からテレホンカードを購入する者)が犯罪を実行したことを証明する事実が全くないにもかかわらず、蒙氏が情報ネットワーク犯罪活動の幇助罪を構成することを認定することは、明らかに情報ネットワーク犯罪活動幇助罪の立法趣旨に違反している。

結び

情報ネットワーク犯罪活動幇助罪の新設は、横行するネット犯罪を抑止する効果があるが、その不当な拡張適用は本来、犯罪に該当しない行為も無差別に懲罰を与える恐れがある。特に两高解釈は、犯罪に利用される可能性のあるツール及びサービスを提供する行為を、他人が情報ネットワークを利用して犯罪を実行したことを明らかに知っていると推定している(実務では、当該推定方法が濫用される傾向がある)。更に、被幇助者が、犯罪を構成するか又は犯罪行為の存在を確認できない状況においても、幇助者の刑事責任を問うことができると規定している。つまり、情報ネットワークに関連する一般的な違反行為はもちろん、中立的なネットサービスの提供行為まで、情報ネットワーク犯罪活動の幇助罪と認定される可能性があることを意味する。

刑法は、謙抑主義、無罪推定を基本原則としているので、情報ネットワーク犯罪の幇助行為に対する規制も同様の原則を遵守する必要がある。情報ネットワーク犯罪活動幇助罪の適用範囲を異常に拡張し、ネットサービスの提供者に対し、不当に過酷な刑罰を用いることは、ネット産業の発展を阻害するだけでなく、会社の合法的権益の保障にも影響を及ぼす恐れがある。

沪公网安备 31010602001694号

沪公网安备 31010602001694号